Quienes transitamos la séptima década de nuestra vida, vimos a estos abuelos y conocimos en vivo y en directo estos ejemplos.

Mostrando entradas con la etiqueta historia. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta historia. Mostrar todas las entradas

25/1/24

Quienes piensan que estas historias son del pasado, prendan la televisión los domingos a las 9.00 en canal 12 y miren el programa Americando de Lopecito y verán que historias cómo estás aún siguen vivas.

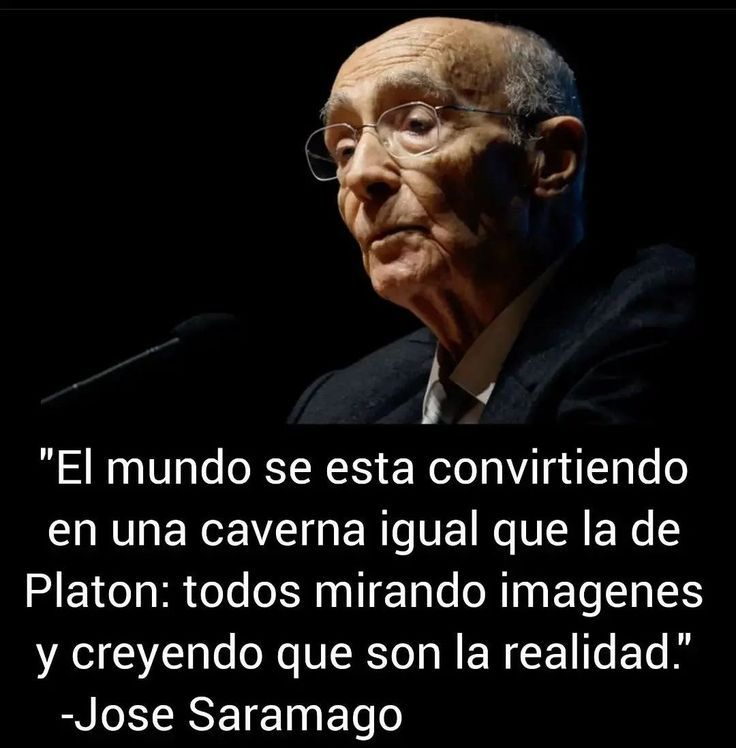

JOSÉ SARAMAGO ha sido uno de los más grandes novelistas del siglo XX. Ganador del Premio Nobel en el año 1998.

Novelas recomendadas: "Ensayo sobre la ceguera", "Todos los nombres", "Memorial del convento" y "El año de la muerte de Ricardo Reis".

Cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1998 comenzó con este emotivo discurso:

"El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir.

Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del desmame eran vendidos a los vecinos de la aldea. Azinhaga era su nombre, en la provincia del Ribatejo. Se llamaban Jerónimo Melrinho y Josefa Caixinha esos abuelos, y eran analfabetos uno y otro. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba dentro de la casa, recogían de las pocilgas a los lechones más débiles y se los llevaban a su cama.

Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos libraba a los animalillos de una muerte cierta. Aunque fuera gente de buen carácter, no era por primores de alma compasiva por lo que los dos viejos procedían así: lo que les preocupaba, sin sentimentalismos ni retóricas, era proteger su pan de cada día, con la naturalidad de quien, para mantener la vida, no aprendió a pensar mucho más de lo que es indispensable.

Ayudé muchas veces a éste mi abuelo Jerónimo en sus andanzas de pastor, cavé muchas veces la tierra del huerto anejo a la casa y corté leña para la lumbre, muchas veces, dando vueltas y vueltas a la gran rueda de hierro que accionaba la bomba, hice subir agua del pozo comunitario y la transporté al hombro, muchas veces, a escondidas de los guardas de las cosechas, fui con mi abuela, también de madrugada, pertrechados de rastrillo, paño y cuerda, a recoger en los rastrojos la paja suelta que después habría de servir para lecho del ganado.

Y algunas veces, en noches calientes de verano, después de la cena, mi abuelo me decía: "José, hoy vamos a dormir los dos debajo de la higuera". Había otras dos higueras, pero aquélla, ciertamente por ser la mayor, por ser la más antigua, por ser la de siempre, era, para todas las personas de la casa, la higuera.

Más o menos por antonomasia, palabra erudita que sólo muchos años después acabaría conociendo y sabiendo lo que significaba. En medio de la paz nocturna, entre las ramas altas del árbol, una estrella se me aparecía, y después, lentamente, se escondía detrás de una hoja, y, mirando en otra dirección, tal como un río corriendo en silencio por el cielo cóncavo, surgía la claridad traslúcida de la Vía Láctea, el camino de Santiago, como todavía le llamábamos en la aldea.

Mientras el sueño llegaba, la noche se poblaba con las historias y los sucesos que mi abuelo iba contando: leyendas, apariciones, asombros, episodios singulares, muertes antiguas, escaramuzas de palo y piedra, palabras de antepasados, un incansable rumor de memorias que me mantenía despierto, al mismo que suavemente me acunaba.

Nunca supe si él se callaba cuando descubría que me había dormido, o si seguía hablando para no dejar a medias la respuesta a la pregunta que invariablemente le hacía en las pausas más demoradas que él, calculadamente, le introducía en el relato: "¿Y después?".

Tal vez repitiese las historias para sí mismo, quizá para no olvidarlas, quizá para enriquecerlas con peripecias nuevas. En aquella edad mía y en aquel tiempo de todos nosotros, no será necesario decir que yo imaginaba que mi abuelo Jerónimo era señor de toda la ciencia del mundo.

Cuando, con la primera luz de la mañana, el canto de los pájaros me despertaba, él ya no estaba allí, se había ido al campo con sus animales, dejándome dormir. Entonces me levantaba, doblaba la manta, y, descalzo (en la aldea anduve siempre descalzo hasta los catorce años), todavía con pajas enredadas en el pelo, pasaba de la parte cultivada del huerto a la otra, donde se encontraban las pocilgas, al lado de la casa.

Mi abuela, ya en pie desde antes que mi abuelo, me ponía delante un tazón de café con trozos de pan y me preguntaba si había dormido bien. Si le contaba algún mal sueño nacido de las historias del abuelo, ella siempre me tranquilizaba: "No hagas caso, en sueños no hay firmeza".

Pensaba entonces que mi abuela, aunque también fuese una mujer muy sabia, no alcanzaba las alturas de mi abuelo, ése que, tumbado debajo de la higuera, con el nieto José al lado, era capaz de poner el universo en movimiento apenas con dos palabras. Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que la abuela, también ella, creía en los sueños.

Otra cosa no podría significar que, estando sentada una noche, ante la puerta de su pobre casa, donde entonces vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores de encima de su cabeza, hubiese dicho estas palabras: «El mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir». No dijo miedo de morir, dijo pena de morir, como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya, en aquel momento casi final, estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, el consuelo de la belleza revelada.

Estaba sentada a la puerta de una casa, como no creo que haya habido alguna otra en el mundo, porque en ella vivió gente capaz de dormir con cerdos como si fuesen sus propios hijos, gente que tenía pena de irse de la vida sólo porque el mundo era bonito, gente, y ése fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que, al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolos y llorando porque sabía que no los volvería a ver".

Etiquetas:

abuelos,

historia,

José Saramago,

memoria,

responsabilidad,

tradición

5/9/12

la altura de la humanidad se mide por la profundidad de su memoria - C.Jaspers

El acaecer histórico tiene la peculiaridad de poseer una doble representación en el tiempo, por un lado, está ligado al pasado y, por otro, es parte, aunque oculta, del presente.

La importancia del estudio de la historia se debe a esta relación con el presente. Se ha dicho que el conocimiento de la historia ilumina el presente. La forma intuitivamente más sencilla que adopta este vínculo con lo actual se da en cada cosa que experimenta una transformación a lo largo del tiempo. Así, cada una de estas cosas tiene su historia, cuyo estudio permite conocer mejor ese objeto.

El organismo humano es un buen ejemplo de estas cosas que tienen su historia, y no hay duda de que el estudio de la embriología, de la historia del desarrollo como dicen los alemanes, permite comprender mejor la conformación del cuerpo humano.

Pero el vínculo con el presente se da también entre una cosa pretérita y otra actual, cada una distinta, así por ejemplo, entre una generación de hombres y otra que siga. De algún modo la primera vive en la segunda. Una forma a través de la cual muchas generaciones viven en otra, es el idioma que habla esta última.

CADA GENERACION HUMANA LLEVA EN SÍ TODAS LAS ANTERIORES Y ES COMO UN ESCORZO DE LA HISTORIA UNIVERSAL:

Ortega y Gasset explica esto de las generaciones en su castellano monumental como sigue:

En este sentido cada generación humana lleva en sí todas las anteriores y es como un escorzo de la historia universal. Y en el mismo sentido es preciso reconocer que el pasado es presente, somos su resumen, que nuestro presente está hecho con la materia de ese pasado, el cual pasado, por tanto, es actual -es la entraña, el entresijo de lo actual.

En este sentido cada generación humana lleva en sí todas las anteriores y es como un escorzo de la historia universal. Y en el mismo sentido es preciso reconocer que el pasado es presente, somos su resumen, que nuestro presente está hecho con la materia de ese pasado, el cual pasado, por tanto, es actual -es la entraña, el entresijo de lo actual.

Es, pues, en principio indiferente que una generación nueva aplauda o silbe a la anterior -haga lo uno o haga lo otro, la lleva dentro de sí. Si no fuera tan barroca la imagen deberíamos representarnos las generaciones no horizontalmente, sino en vertical, unas sobre otras, como los acróbatas del circo cuando hacen la torre humana. Unos sobre los hombros de los otros, el que está en lo alto goza la impresión de dominar a los demás, pero debía advertir, al mismo tiempo, que es su prisionero. Esto nos llevaría a percatarnos de que el pasado no se ha ido sin más ni más, de que no estamos en el aire sino sobre sus hombros, de que estamos en el pasado, en un pasado determinadísimo que ha sido la trayectoria humana hasta hoy, la cual podía haber sido muy distinta de la que ha sido, pero que una vez sida es irremediable, está ahí -es nuestro presente en el que, queramos o no, braceamos náufragos. (de En torno a Galileo, IV)

Como se ve, las generaciones vinculadas históricamente guardan entre sí una relación parecida a la de inclusión: una vive, está inserta en otra. Esto no lo refleja el modelo de la columna de hombres, más bien habría que pensar en una cadena de anillos telescópica ya recogida con los anillos encajados uno en otro.

Un ejemplo en el campo biológico es la ley de Haeckel de que la ontogenia recapitula la filogenia, la historia del filum, como dicen los alemanes.

En la tarea del historiador, aunque éste se atenga al principio de Ranke de tratar de reconstruir la vida del pasado tal como sucedió, es decir, aunque en esa tarea el historiador no haga filosofía de la historia, hay que distinguir de la descripción de los hechos históricos, de la crónica como dicen los historiadores, su significado, que es un elemento abstracto que no está patente. La delimitación de los hechos mismos tiene sus propios problemas, desde luego la crónica suele ser fragmentaria y, en general, tanto más fragmentaria cuanto más lejana la época. El significado de los hechos está en relación con su contexto histórico, con su circunstancia como dice Ortega. Un mismo hecho puesto en épocas distintas tiene significados diferentes. Así por ejemplo, la esclavitud formaba parte de la organización social natural de las culturas de la antigüedad. Pero para la Edad Moderna significa una degradación de la dignidad del hombre.

Hay por, lo tanto, en la historia siempre un aspecto interpretativo, que en uno de los caminos de su elaboración lleva a la filosofía de la historia y a la teología.

En la tarea del historiador, aunque éste se atenga al principio de Ranke de tratar de reconstruir la vida del pasado tal como sucedió, es decir, aunque en esa tarea el historiador no haga filosofía de la historia, hay que distinguir de la descripción de los hechos históricos, de la crónica como dicen los historiadores, su significado, que es un elemento abstracto que no está patente. La delimitación de los hechos mismos tiene sus propios problemas, desde luego la crónica suele ser fragmentaria y, en general, tanto más fragmentaria cuanto más lejana la época. El significado de los hechos está en relación con su contexto histórico, con su circunstancia como dice Ortega. Un mismo hecho puesto en épocas distintas tiene significados diferentes. Así por ejemplo, la esclavitud formaba parte de la organización social natural de las culturas de la antigüedad. Pero para la Edad Moderna significa una degradación de la dignidad del hombre.

Hay por, lo tanto, en la historia siempre un aspecto interpretativo, que en uno de los caminos de su elaboración lleva a la filosofía de la historia y a la teología.

En una visión global de la historia dice San Agustín: La historia de toda la humanidad, desde el comienzo al fin del mundo, es como la historia de un solo hombre. Para otros, en cambio, como para Nietzsche, la historia ha de mover a la acción y, por lo tanto, se proyecta al futuro. Así dice el filósofo alemán: La palabra del pasado es siempre de oráculo. No la comprenderán sino los constructores del porvenir y los intérpretes del presente.

En fin, el valor de la historia Jaspers lo expresa así: la altura de la humanidad se mide por la profundidad de su memoria.

En fin, el valor de la historia Jaspers lo expresa así: la altura de la humanidad se mide por la profundidad de su memoria.

Etiquetas:

historia,

jaspers,

medicina,

memoria,

Nietzsche,

ortega y gasset,

San AGustin,

universidad católica chile

3/2/09

Cosmovisión - Introdución a las ciencias de la cultura - Wilhelm Dilthey

COSMOVISIÓN

Una cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir del cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente. Una cosmovisión define nociones comunes que se aplican a todos los campos de la vida, desde la política, la economía o la ciencia hasta la religión, la moral o la filosofía. El término "cosmovisión" es una adaptación del alemánfilósofo Wilhelm Dilthey en su obra Einleitung in die Geisteswissenschaften ("Introducción a las Ciencias de la Cultura", 1914).

Dilthey, un miembro de la escuela hermenéutica, sostenía que la experiencia vital estaba fundada —no sólo intelectual, sino también emocional y moralmente— en el conjunto de principios de la sociedad y de la cultura en la que se había formado.

Las relaciones, sensaciones y emociones producidas por la experiencia peculiar del mundo en el seno de un ambiente determinado contribuirían a conformar una cosmovisión individual. Todos los productos culturales o artísticos serían a su vez expresiones de la cosmovisión que los crease; la tarea hermenéutica consistiría en recrear el mundo del autor en la mente del lector.

El término fue rápidamente adoptado en las ciencias sociales y en la filosofía, donde se emplea tanto traducido como en la forma alemana original.

Una cosmovisión no sería una teoría particular acerca del funcionamiento de alguna entidad particular, sino una serie de principios comunes que inspirarían teorías o modelos en todos los niveles: una idea de la estructura del mundo, que crea el marco o paradigma para las restantes ideas. De este modo, pertenece al ámbito de la filosofía tradicionalmente llamado metafísica (aunque doctrinas tradicionalmente antimetafísicas, como el positivismo o el marxismo puedan constituir una cosmovisión para sus adherentes). Sin embargo, una cosmovisión no es una elaboración filosófica explícita ni depende de una; puede ser más o menos rigurosa, acabada e intelectualmente coherente. Los sistemas filosóficos, religiones o sistemas políticosjudaísmo, el cristianismo, el islam, el socialismo, el marxismo, el cientificismo, el humanismo, el nacionalismo o el capitalismo. Las cosmovisiones son complejas y resistentes al cambio; pueden, por lo tanto, integrar elementos divergentes y aún contradictorios. La afirmación intransigente y autoritaria de la propia cosmovisión es el fundamentalismo. pueden constituir cosmovisiones, puesto que proveen un marco interpretativo a partir del cual sus adherentes y seguidores elaboran doctrinas intelectuales y éticas.

Tomado de Wikipedia (La enciclopedia libre)

Wilhelm Dilthey (1833 - 1911) fue un filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo y estudioso de la hermenéutica (estudio de las interpretaciones y significados de textos) de origen alemán. Como profesor de filosofía en las universidades de Basilea, Polonia y Berlín combatió la dominación del conocimiento por las ciencias naturales ‘objetivas’; pretendía establecer una ciencia ‘subjetiva’ de las humanidades. Según Dilthey, estos estudios humanos subjetivos (que incluyen derecho, religión, arte e historia) deberían centrarse en una “realidad histórica-social-humana”. Afirmaba que el estudio de las ciencias humanas supone la interacción de la experiencia personal, el entendimiento reflexivo de la experiencia y una expresión del espíritu en los gestos, palabras y arte. Dilthey razonó que todo saber debe analizarse a la luz de la historia; sin esta perspectiva, el conocimiento y el entendimiento sólo pueden ser parciales. La vida es una misteriosa trama de azar, destino y carácter es un pensamiento suyo considerado por José Ortega y Gasset en su ensayo sobre Dilthey y la idea de la vida. Weltanschauung (Welt, "mundo", y anschauen, "observar"), una expresión introducida por el

Una cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir del cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente. Una cosmovisión define nociones comunes que se aplican a todos los campos de la vida, desde la política, la economía o la ciencia hasta la religión, la moral o la filosofía. El término "cosmovisión" es una adaptación del alemánfilósofo Wilhelm Dilthey en su obra Einleitung in die Geisteswissenschaften ("Introducción a las Ciencias de la Cultura", 1914).

Dilthey, un miembro de la escuela hermenéutica, sostenía que la experiencia vital estaba fundada —no sólo intelectual, sino también emocional y moralmente— en el conjunto de principios de la sociedad y de la cultura en la que se había formado.

Las relaciones, sensaciones y emociones producidas por la experiencia peculiar del mundo en el seno de un ambiente determinado contribuirían a conformar una cosmovisión individual. Todos los productos culturales o artísticos serían a su vez expresiones de la cosmovisión que los crease; la tarea hermenéutica consistiría en recrear el mundo del autor en la mente del lector.

El término fue rápidamente adoptado en las ciencias sociales y en la filosofía, donde se emplea tanto traducido como en la forma alemana original.

Una cosmovisión no sería una teoría particular acerca del funcionamiento de alguna entidad particular, sino una serie de principios comunes que inspirarían teorías o modelos en todos los niveles: una idea de la estructura del mundo, que crea el marco o paradigma para las restantes ideas. De este modo, pertenece al ámbito de la filosofía tradicionalmente llamado metafísica (aunque doctrinas tradicionalmente antimetafísicas, como el positivismo o el marxismo puedan constituir una cosmovisión para sus adherentes). Sin embargo, una cosmovisión no es una elaboración filosófica explícita ni depende de una; puede ser más o menos rigurosa, acabada e intelectualmente coherente. Los sistemas filosóficos, religiones o sistemas políticosjudaísmo, el cristianismo, el islam, el socialismo, el marxismo, el cientificismo, el humanismo, el nacionalismo o el capitalismo. Las cosmovisiones son complejas y resistentes al cambio; pueden, por lo tanto, integrar elementos divergentes y aún contradictorios. La afirmación intransigente y autoritaria de la propia cosmovisión es el fundamentalismo. pueden constituir cosmovisiones, puesto que proveen un marco interpretativo a partir del cual sus adherentes y seguidores elaboran doctrinas intelectuales y éticas.

Tomado de Wikipedia (La enciclopedia libre)

Wilhelm Dilthey (1833 - 1911) fue un filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo y estudioso de la hermenéutica (estudio de las interpretaciones y significados de textos) de origen alemán. Como profesor de filosofía en las universidades de Basilea, Polonia y Berlín combatió la dominación del conocimiento por las ciencias naturales ‘objetivas’; pretendía establecer una ciencia ‘subjetiva’ de las humanidades. Según Dilthey, estos estudios humanos subjetivos (que incluyen derecho, religión, arte e historia) deberían centrarse en una “realidad histórica-social-humana”. Afirmaba que el estudio de las ciencias humanas supone la interacción de la experiencia personal, el entendimiento reflexivo de la experiencia y una expresión del espíritu en los gestos, palabras y arte. Dilthey razonó que todo saber debe analizarse a la luz de la historia; sin esta perspectiva, el conocimiento y el entendimiento sólo pueden ser parciales. La vida es una misteriosa trama de azar, destino y carácter es un pensamiento suyo considerado por José Ortega y Gasset en su ensayo sobre Dilthey y la idea de la vida. Weltanschauung (Welt, "mundo", y anschauen, "observar"), una expresión introducida por el

Etiquetas:

capitalimos,

concepto,

cosmovisión,

creencia,

cultura,

época,

historia,

humanismo.nacionalismo,

marxismo,

metafísica,

mundo,

opinión,

positivos,

religión,

socialismo

Suscribirse a:

Entradas (Atom)